奥斯维辛集中营是纳粹德国在波兰设立的最大集中营,曾夺去110万人的生命,其中90%为犹太人,是二战犹太罹难者总数的六分之一。

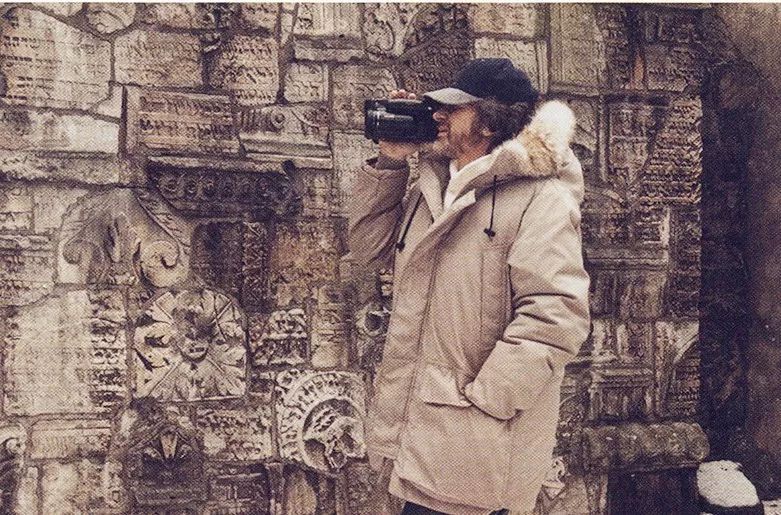

1992年1月,一位好莱坞著名导演一面戴上大衣风帽,一面举着8毫米摄影机不停拍摄。从营区入口的哨台望去,一排排被焚毁的营房顶上,残断的烟囱仿佛绝望的手臂直刺苍穹,令人心中一颤。

“我意识到自己就站在现代史上最大的杀戮场中;要在五十年前,我,一个犹太人在这儿,就等于被判了死刑。”

他很意外地发现自己没哭,此情此景在他心中所触发的“与其说是悲哀,倒不如说是愤怒。”

这个人,就是斯蒂文·斯皮尔伯格。

每年的这个时候,我也都会重温这部为奥斯卡赢得了“奥斯卡”的经典影片——

《辛德勒的名单》

一

1982年10月,澳大利亚作家托马斯·肯尼利的纪实小说《辛德勒的名单》(原名《辛德勒的方舟》)在美国出版。

该书讲述了二战期间在克拉科夫经营搪瓷工厂的德国投机商奥斯卡·辛德勒保护一千二百余名犹太人免遭法西斯杀害的故事,一个真实的故事。

彼时正值《ET外星人》首轮热映余温未尽,评论界为斯皮尔伯格贴上“电影彼得·潘”的标签。对一个36岁的男人来说,这并不算赞美。

《辛德勒的名单》一经出版即成社会舆论热点。

首版图书在三周内销售一空不说,连最权威的严肃媒体《纽约时报》也第一时间在头版刊登专文评论,而这篇书评则经环球影业总裁西德·谢恩伯格之手转给了斯皮尔伯格。

“辛德勒与他的犹太人”的故事让斯皮尔伯格震惊之余又深感好奇——

“我被辛德勒矛盾的个性深深吸引住了,为什么一个本应唯利是图的德国商人,会突然想要倾其所有去挽救犹太生命?”他对谢恩伯格说:“这本书能拍部绝好的电影,但它写的是真事吗?”

或许小说前言中肯尼利的文字多少能为斯皮尔伯格解惑——

“1980年我光顾了好莱坞贝弗利山的一家箱包店。这家店归利奥波德·菲佛伯格所有,他是位‘辛德勒犹太人’。

正是在那些意大利手工皮具货架下,我才第一次听说奥斯卡·辛德勒,这位锦衣玉食的德国投机商,这个魅力四射的男人,这个矛盾的化身,听说他如何在大屠杀年代里,拯救一个被诅咒种族的故事。”

菲佛伯格身上凝聚了犹太民族热情、坚韧、感恩的特质。“我有个很棒的故事,不仅是犹太人更是全人类的,一个人性和慈悲的故事。”

菲佛伯格多年老接洽过迪士尼维也纳分部等公司,可惜都无果而终,但他从未气馁:“辛德勒救了我一命,我要尽力让他成为不朽。”

1982年12月,一个星期六的中午,斯皮尔伯格与《辛德勒名单》原作者肯尼利、菲佛伯格二人在环球电业总裁谢恩伯格家里首次会面。主题自然是辛德勒。

作为贝弗利山居民,菲佛伯格是斯皮尔伯格母亲艾德乐夫人的犹太餐厅的常客,在他眼里,斯蒂文这个犹太后生正是执导《辛德勒的名单》的不二人选——

“听我说斯蒂文,你来拍这部电影吧,你拍,一定能得奥斯卡!我保证!”他又对谢恩伯格强调了一遍:“真的,为奥斯卡赢一座‘奥斯卡’吧!”

没人知道斯皮尔伯格那时在想什么,握手告别时,他只是小声嘟囔说:“好书,好书……”

为恩人拍一部电影的计划搁浅二十年后终于又见曙光,菲佛伯格自然急切盼望夙愿能早日达成。然而斯皮尔伯格还有太多顾虑,这也是他对“为奥斯卡赢一座奥斯卡”的热烈建议保持沉默的原因——

海阔中文网,收录本文。

他觉得自己还没准备好,精神上、生活阅历上、民族情感上,都远未成熟到足以把握好这样的题材。

“我问他:‘斯蒂文,求求你啦,请问你准备什么时候开始?’”菲佛伯格回忆道,“他说:‘十年后吧。’”十年后,菲佛伯格就80岁了。

“菲佛伯格的担忧与日俱增,他害怕自己等不到电影上映的那一天。”斯皮尔伯格坦陈,“《辛德勒的名单》是我的一笔良心债。”

二

《辛德勒的名单》从前期筹备起便历经曲折,首当其冲就是剧本的难产。

原著作者肯尼利1983年完成了220页的初稿,但斯皮尔伯格觉得太长,主线也不够突出,“辛德勒社会关系庞杂,涉及人物众多,”肯尼利说,“对我来说,把这些关系聚拢合并起来太难。”修改磕磕绊绊,直到1985年还是一筹莫展。

斯皮尔伯格只好另觅高人,找到当时的新科奥斯卡最佳编剧科特·路德特克(《走出非洲》,1985)。

记者出身的路德特克决定动笔前先对辛德勒来一番深究,可是,纠结了三年半,对于一个满身铜臭的商人怎么变成神圣的摩西,路德特克还是疑窦丛生,只好宣布放弃。

“科特不相信辛德勒的故事是真的。”斯皮尔伯格说。

在这五年多里,《夺宝奇兵2》(1984)、《紫色》(1985)和《太阳帝国》(1987)先后上映,后两部影片本是斯皮尔伯格尝试严肃题材的诚意之作,却遭遇铺天盖地的口诛笔伐,这令他深感不公,甚至想过不再碰所谓严肃电影。

然而在此期间,他还是与著名剧作家汤姆·斯托帕德(《莎翁情史》,1998)接触过几次,商讨《辛德勒的名单》剧本的改编。

年复一年,从各种渠道传出的斯皮尔伯格拍片计划里,始终难觅《辛德勒的名单》的踪影,只有老菲佛伯格依然雷打不动地每周给斯皮尔伯格办公室打一个电话询问进展。

“为什么要拍《辛德勒的名单》?很久以来我反反复复地问自己,”斯皮尔伯格说,

“我来自正统犹太家庭,虽然只是间接受到过大屠杀的影响(祖父和祖母失去了他们在东欧的亲人),但从我小时候起,长辈们就常常讲大屠杀的故事,对孩子来说,父母讲杀人的事情总是很吸引人的。

后来我逐渐明白,他们是在用这种方式传播历史。读了肯尼利的小说后我产生了一个想法:何不用自己最擅长的方式把大屠杀时期的故事讲给我的孩子们听?”但时机还未成熟。

那时斯皮尔伯格还没有孩子,他的犹太文化传统观念告诉他,自己还不是一个完整、强大、能够洞悉世事的男人。

对斯皮尔伯格能力存疑的不只他自己。

澳大利亚导演弗雷德·谢波西就求他别拍《辛德勒的名单》,还预言说好莱坞的惯用招数会毁掉它。

“把它让给我吧,”他请求斯皮尔伯格,“你敢扔掉吊臂和移动摄影车吗?我觉得你没这胆儿。”

为了让菲佛伯格早日得偿所愿,斯皮尔伯格曾有意将《辛德勒的名单》转给波兰裔导演罗曼·波兰斯基,但后者更希望执导自己的大屠杀电影;他还找过西德尼·波拉克和马丁·斯科塞斯。

“我觉得马蒂(斯科塞斯)能拍好,他是敢于直面真相和暴力的人。”斯皮尔伯格说。考虑再三后,斯科塞斯接下《辛德勒的名单》并请来斯蒂文·泽里安改编剧本,后者曾因1990年影片《无语问苍天》获得奥斯卡最佳改编剧本提名。

然而斯皮尔伯格很快便后悔了:“难道就这样放弃了为孩子、家庭和整个犹太民族做点实事的机会?”

思来想去,他最终决定用自己正筹备重拍的《恐怖角》与斯科塞斯交换,“赎”回了《辛德勒的名单》。

三

1991年夏,患流感在家休息的斯皮尔伯格再次重温了原著小说。其时他已是两个孩子的父亲,那种“该做点什么”的责任感越来越强烈;加上柏林墙倒塌后新纳粹主义抬头,否认大屠杀的言论日益嚣张,也让他深感忧虑。

所有这些因素促使他下定了决心。

“我觉得现在是时候了。这十年里我所积蓄的力量、在思想和技巧上的成长都会倾注到这部电影中去。”

他找来泽里安(《无语问苍天》,奥斯卡最佳改编剧本提名)完成的剧本——115页、编剧功力了得但“过于克制”,并且剧中缺少犹太面孔。

“起初我没有从幸存者角度叙事,”泽里安说,“而是从辛德勒的视角。我想说明辛德勒那么做并不是为了友情或同情,而只是做了他认为正确的事。”

“我们不得不忍痛割爱,这是唯一的困难,”斯皮尔伯格说,“要做到既忠实原著,又不过于精简,把所有动人时刻和富含信息量的段落保留下来。

在辛德勒从投机商到拯救者那几乎透明的转变过程里,小说没有交待任何动机,也没有任何一个幸存者能给我答案。

我问遍了所有人,得到的回答都是:‘他为什么这么做不重要,重要的是他真的做了!’毕竟我的真实意图在于透过辛德勒的故事来展现大屠杀的历史,这才是影片的核心主旨。”

在斯皮尔伯格要求下,泽里安不断扩充剧本,第二稿长达195页。初稿中克拉科夫犹太区屠杀原本只有两页篇幅,但斯皮尔伯格坚持将其加码到令人崩溃的长度(实拍整整花了三周时间)。

“泽里安觉得我疯了,”斯皮尔伯格说,“可我有种强烈的直觉,它必须长!长到让人不敢看、不忍看、看不下去。”

在斯皮尔伯格脑海中,故事脉络逐渐成型,影像构思也越来越清晰。

他决定用黑白胶片拍摄《辛德勒的名单》。

这是个无比大胆的想法,大胆到环球总裁汤姆·波洛克不得不哀求导演,能否先用彩色胶片拍摄后期再转成黑白片,这样还有发行彩色版录像带的机会,或可收回成本。

甚至还有高层和斯皮尔伯格商量,要不干脆放弃拍摄,捐笔钱给大屠杀基金什么的算了。

斯皮尔伯格没有妥协:“从小到大,我看过的大屠杀影像都是黑白的:黑白纪录片、黑白照片、黑白电影。在我心中,大屠杀没有色彩。”

一次偶然的机会,斯皮尔伯格看了电视电影《野花》(1991)并对其唯美摄影大为激赏,于是他找到为该片掌镜的波兰裔摄影师贾努兹·卡明斯基,请他先拍一部电视电影《西点军校61级》试试。

卡明斯基以高超的技艺顺利通过了测试,成为《辛德勒的名单》摄影指导,也从此开启了他与斯皮尔伯格长达二十年的合作。

四

“这电影是要为德国人唱赞歌吗?不是有句谚语说:只有死德国人才是好德国人?”1992年,《辛德勒的名单》在克拉科夫招募临时演员时,有人这么质问制片人布兰科·拉斯蒂格。

作为一名奥斯维辛幸存者,拉斯蒂格并不赞同用善恶去给一个民族简单定性:“没有哪个民族是天生邪恶的,《辛德勒的名单》里既有德国好人辛德勒,也有德国坏人阿蒙·戈斯。”

同样是德国人、纳粹党员,辛德勒和戈斯走过相似的成长道路。

“而戈斯拿到了杀人的枪,”在拉斯蒂格看来,如果没有战争,戈斯充其量也就是个街头小霸王而已,正如辛德勒所说:“战争让人变邪恶。”而有意思的是,他自己却提供了一个惊人的反例。

“战争爆发后,多数德国人因畏惧强权而沉默,辛德勒也害怕,但他还是觉得应该做些什么。”拉斯蒂格说,“辛德勒并不是传统观念里的好人,但他做过的好事比犯过的错重要得多。”

关于如何塑造辛德勒,环球内部一直存在争议。

“公司希望拍成个善恶分明的故事。”

斯皮尔伯格说,“我跟那些死守好莱坞模式的家伙不知辩论过多少次,照他们的设想,辛德勒应该单膝跪地声音洪亮地宣布:‘没错!我知道我在干嘛!现在我要行动了!’”

“我才不要拍这样的东西,不要煽情,也不要《大逃亡》那种大起大落!”

谁来扮演辛德勒?斯皮尔伯格首先排除了一众大牌明星。“很多明星向我自荐,”他透露,沃伦·比蒂还参加了早期的读剧本环节,“但他们只会分散观众的注意力。”

连姆·尼森在选角之初就引起了斯皮尔伯格的注意,在看过尼森主演的百老汇舞台剧《安娜·克里斯蒂》后,更认定他就是饰演辛德勒的最佳人选——

“连姆有辛德勒的仪表、风度、魅力、气场,和对人性的关怀。

他外形没有辛德勒高壮,可我不是很在乎这个,辛德勒是个大块头、身材肥胖、双肩异常宽厚的汉子。

我们就在连姆的戏服里加上巨大的垫肩,把他肩膀足足加宽了两英寸,上镜效果很好。”

为帮助尼森准备角色,斯皮尔伯格还让他研究了华纳兄弟公司总裁史蒂夫·罗斯的录像带,在他眼里罗斯的气质与辛德勒如出一辙。

正如辛德勒折射了人性的复杂,阿蒙·戈斯也不是天生的杀人恶魔。

他内心变态扭曲的矛盾挣扎,与辛德勒的转变形成一种映照,而这正是斯皮尔伯格想要的戏剧张力。

拉尔夫·费因斯凭借在《一个危险的男人:阿拉伯后的劳伦斯》(1992)和《新呼啸山庄》(1992)中的表演得到了戈斯一角。

“我见到一个性感的魔鬼。”斯皮尔伯格这样评价费因斯,“他的表演如此微妙,在他眼中你会发现瞬间的仁慈,但随即又转为阴冷。”

为演好阴狠、贪婪、癫狂、纠结的戈斯,费因斯不仅增重28磅,还观看了纪录片资料,并向认识戈斯的大屠杀幸存者讨教。

伊萨克·斯特恩是除辛德勒和戈斯以外最重要的角色。这个人物以辛德勒工厂的多个犹太人为原型。

“斯特恩为辛德勒出谋划策,他是幕后英雄。”斯皮尔伯格很早就属意由奥斯卡影帝本·金斯利(《甘地传》,1982)演绎此角。

在金斯利看来,自己与斯特恩结缘则是天意使然:他读完原著一周后便意外收到泽里安寄来的剧本。“刚接下角色时我很紧张,恰好斯皮尔伯格请我到他办公室谈谈,”

金斯利回忆道,“我尤其关注角色在片中的叙事功能,对于斯特恩我用一个词来概括它,我把这个词写在小纸片上放进上衣口袋,见面后我问斯蒂文——

‘你觉得斯特恩的叙事功能是什么呢?’有些好莱坞导演听到这个问题只会盯着我发呆,斯皮尔伯格却说:‘他是见证人。’

于是我掏出纸片给他看,上面写着:良心。我们握了握手,这就是伊萨克·斯特恩——见证者和良心。”

五

1993年3月1日,《辛德勒的名单》在克拉科夫开拍。

第一场戏是75号镜:利浦洛瓦大街,一队犹太工人在辛德勒的搪瓷工厂门前清扫积雪。

这场戏对应的真实事件发生在1941年冬,实拍时虽已三月,波兰的气温依然是滴水成冰。“没人抱怨过天气,”摄影师卡明斯基说,“我们受的这点罪和当年的集中营相比简直微不足道。”

《辛德勒的名单》共有126个有台词的角色,雇佣了三万多名临时演员,其中有台词的犹太人角色均由以色列演员扮演,他们中很多是“辛德勒犹太人”的后代。

对以色列演员们来说,奥斯维辛戏份的拍摄最为恐怖煎熬。

站在全真还原的布景里,那感觉犹如噩梦重现。

“淋浴”室里前胸贴后背地拥挤着三百多个短发参差、一丝不挂的女人。

之前已听过太多传说:高音喇叭放着柔和的音乐、说着欢迎的话,告诉人们这只是洗澡,甚至还发放毛巾、分配储物柜、提醒大家别忘了柜子号码以免出来时穿错衣服。

而当“浴室”开始挤得吓人,沉重的铁门突然砰一声紧闭,演员们不由齐刷刷抬起头紧紧盯着屋顶伸出的“死亡喷嘴”。

惊恐、绝望,眼泪,不由自主涌出,这已经不是表演了。

以色列女演员米莉·法比安是现场数位崩溃休克的演员之一,她出生在集中营,没敢告诉母亲来拍《辛德勒的名单》。不安、恐惧,还有一丝难以察觉的希望,她忽然喘不上气,险些晕厥过去。

现场充斥着地狱般挥之不去的压迫感。

“警犬四处狂吠,巨人般的卫兵手里攥着皮鞭,”一位工作人员回忆道,“积雪白得晃眼,暗红色烟雾从粗大的烟囱中袅袅升起。”那是焚尸炉的烟囱。

斯皮尔伯格承认:“我要给这些让人难以置信的画面注入真实感,还原它本来的残忍,不提供丝毫安抚和慰藉。每一周,剧组里都有人情绪失控。”

最折磨人的拍摄是普拉绍夫劳役营的“身体检查”,犯人们被迫脱光衣服来回奔跑以证明其健康能劳动,好逃脱被送进奥斯维辛的厄运。

“我们事先跟所有演员沟通过,”斯皮尔伯格说,“首先要说明全裸拍摄的原因,当大家清楚这点以后,后续拍摄就非常顺利了。

现场有天主教徒,但没人因此拒拍裸戏,人们脱衣、奔跑,像牲口一样被德国医生掰开嘴巴检查牙齿,他们遭受的凌辱被电影胶片生动地捕捉下来。”

这场戏拍了两三遍,人们长达数小时裸身暴露在寒冷中,相当痛苦,“这是最让我痛不欲生的一场戏,要知道有色彩的实景比黑白影像残酷一千倍。我难过极了,只好把脸扭开。”

拍摄期间,斯皮尔伯格把妻子和孩子们接到克拉科夫,家人每天都在片场陪伴他,他的双亲也曾到访探班。

“没有他们的支持我可能早就崩溃了,”他说,“孩子们第一次看到我哭就是在这儿,做父亲的本不该如此,可我实在无力抵挡这巨大的悲痛。”

片场气氛凝重,鲜少笑声,为排遣好友心中郁积,罗宾·威廉姆斯会不时打电话给斯皮尔伯格,讲搞笑段子逗他开心,而斯皮尔伯格每天收工后必做的则是观看当时的电视喜剧《宋飞正传》录像。

抑郁和沮丧笼罩着他,开拍很久后他依然不敢期冀观众会接受这部由斯皮尔伯格导演的《辛德勒的名单》。

拍摄中, 斯皮尔伯格放弃使用故事板,转而采用纪录片的摄制方式,并从大屠杀纪录片《扭曲的十字》(1956)和《浩劫》(1985)中汲取灵感。

影片40%的镜头由手持摄影机拍摄,不使用吊臂、稳定器、变焦镜头和任何能营造出安全感的设备,这种风格让斯皮尔伯格觉得自己像个艺术家——

使用有限的拍摄器材、完全不希冀影片的商业成功。

此时的他已不再是“电影彼得·潘”了。那个曾对西席·地密尔和大卫·里恩顶礼膜拜的电影小子,在《辛德勒的名单》中形成了完全属于自己的拍摄风格。

基于有限的资金预算(2200万美元),拍摄计划被迫压缩到75天,斯皮尔伯格还要同时兼顾《侏罗纪公园》的后期制作。日程紧迫,有几天甚至一口气拍了55场戏。

“拍摄节奏像闪电一样,冷峻、客观、不动声色。”泽里安(编剧)说,“有一场戏,需要镜头先翻转再捕捉拍摄目标,但拍了三遍,动态捕捉都不够理想,斯皮尔伯格就这么让过了,还说,不完美就不完美吧。”

在斯皮尔伯格看来,这样的拍摄为影片营造出一种“即兴感和边缘感”,恰好完美地支撑了故事主题。

连姆·尼森则感叹斯皮尔伯格的导演风格与伍迪·艾伦颇为相似:“下场戏他打算怎么拍?没人知道。你得以‘无状态’的方式进入状态。”

许多重头戏到最后一秒才构思成形,例如辛德勒劝说戈斯批准他转移犹太工人的戏,开拍前一秒斯皮尔伯格突然冲尼森喊道:“我知道怎么拍了!你先站外面,我在里面镜头对着你拍,然后我稳住镜头,你走进来再走出去。这场戏太重要所以就放手一搏吧!”

“他要的就是这种不完美,”泽里安说,“这是一种即兴抓取的手法,难度丝毫不亚于周密计划的拍摄。”

六

片中饰演纳粹军官的都是德国演员。有别于《夺宝奇兵》里的“好莱坞纳粹”,斯皮尔伯格说这些党卫军角色才是“真纳粹”——

“他们都是优秀的德国演员。聊天时他们会告诉我身穿纳粹军服让他们有多恶心难受,他们也不讳言父辈参战的事。

很多人对我表达谢意,说通过参演本片解开了很多儿时的疑惑。逾越节那天,这些德国演员全部戴上犹太小圆帽、手捧犹太法典《哈加达》坐在以色列演员中间参加祈祷仪式。目睹这些我哭得像个孩子。”

真实,是《辛德勒的名单》最可贵的特质,说它是一部由演员代替真人出镜的纪录片也不为过。

影片绝大多数情节来自辛德勒幸存者的亲身经历。八十高龄的菲佛伯格专程从洛杉矶飞赴克拉科夫并在片场待了一周左右,他在犹太区大屠杀中的经历被写进剧本。

此外,剧组还在他指点下找到了辛德勒与情妇骑马游玩途中意外目睹大屠杀的原址。

“只有在这个地点辛德勒才能勒马眺望,”斯皮尔伯格说,“之前很多人指认的地方都不对,要么停不了马,要么看不到犹太隔离区。”

另一位幸存者讲述了普拉绍夫集中营的“身体检查”:为免一死,人们刺破手指把血涂抹在脸上,好让自己看起来气色好些。

力求真实的斯皮尔伯格询问演员们谁愿意假戏真做把手刺破,有两人响应并照做了。值得一提的是,菲佛伯格的妻子米拉在片场看到身着党卫军制服的费因斯时,竟一时恍惚以为杀人魔王戈斯复活,不由自主浑身颤抖起来。

为让观众获得最大限度的真实感,斯皮尔伯格决定邀请128名辛德勒犹太人前往耶路撒冷的辛德勒墓地拍摄结尾——

幸存者由片中饰演他们的演员陪伴着依次来到墓前,依照犹太传统在墓碑上放一块代表“感恩永远不变”的石块作为致敬;

最后一个镜头里献上玫瑰花的,是饰演辛德勒的尼森。

拍摄前夜,演员们与各自角色的真实原型相见聚会。

“那是个难忘的夜晚,”尼森回忆说,“我喜欢听他们讲那些艰难岁月苦中作乐的事,人们是如何守望相助,这一切那么动人,那么温暖,没有丝毫恐惧和痛苦。”

斯皮尔伯格安静地坐在这些辛德勒犹太人中间,听他们聊天笑语,露出满足的神情。

“他太累了,”饰演辛德勒妻子的卡罗琳·古道尔说,“但我从没见他这么开心过。”

七

泽里安(编剧)在第三稿剧本中加入了红衣女孩,并为她取名为吉尼亚,灵感来自斯皮尔伯格在影片开拍前对普拉绍夫集中营幸存者的采访。

名为泽力格·伯克哈特的幸存者提到,他曾亲眼目睹一个身穿粉红外套、不足四岁的小女孩被纳粹军官残忍枪杀。多年来,这一幕始终在他脑海中萦绕不去。

承载着这部黑白电影唯一的色彩,她的两次出现,映衬着辛德勒对纳粹法西斯暴行的全程目击,也深深撼动了这个德国商人曾经坚守的人生信条,促使他义不容辞地肩负起“救一人即救全世界”的神圣使命。

作为全片最鲜明的影像符号,红衣女孩是斯皮尔伯格的“一面旗帜”,她“昭示着这个不容否认的事实——

大屠杀是真实发生的暴行,它不仅真真确确地发生在这个画面里引人瞩目的小姑娘身上,而且真真确确地,在那段黑暗岁月里,肆虐着每一个文明国度。”

饰演吉尼亚的奥莉维亚·达布若斯卡当年只有三岁,来自克拉科夫当地。

20年后,已是大学生的达布若斯卡回忆说,11岁时观看《辛德勒的名单》曾让她遭受严重的精神创伤:“太可怕了!虽然当时我还小看不太懂,但我绝不要再看见那些可怕的画面!”

斯皮尔伯格曾告诫奥莉维亚,并要她保证一定等到18岁后才能看这部电影,但在好奇心驱使下她还是违背了诺言。

“我为自己出现在《辛德勒的名单》中而感到羞耻,每当父母对人说起我演过这个角色,我就会特别生气。”

奥莉维亚曾试图对外界保密这段经历,可是上中学时人们还是通过互联网找到了她。

成年人关于红衣女孩象征意义的善意提问,让少年懵懂的奥莉维亚困惑不已:“每当人们谈起‘这经历对你一定很重要吧’、‘你一定对大屠杀了解很多吧’时,我便陷入深深的沮丧中。”

18岁生日过后,奥莉维亚鼓起勇气又看了一遍《辛德勒的名单》,这一次观影将她从困惑与伤痛中彻底解放出来——

“我为曾是这部影片的一份子而自豪。”如今,表演是奥莉维亚“美好的业余爱好”。

这位23岁的图书馆学三年级生目前在一家书店兼职,希望毕业后从事出版工作。

八 71天后,《辛德勒的名单》顺利杀青,比原计划还提早了四天。

接着是痛苦的后期剪辑:四小时初剪片必须压缩到194分钟才能发行。

对于不得不舍弃运尸车抵达布林利兹的一幕,卡明斯基和制片人杰拉德·莫林一直耿耿于怀,因为“画面极具视觉冲击力”。

尼森则失去了他的最爱:辛德勒与戈斯赌博“赢”救犹太女仆海伦·赫希的片段。

“我们演了场酣畅的牌戏,”尼森说,“亮牌的镜头也拍得很棒,拉尔夫低头看牌时,我憎恶地瞪着他,这揭示了辛德勒真实的内心世界。”

然而,斯皮尔伯格认为这个桥段过于“好莱坞”了。“剪到第四遍我才意识到这场戏太过娱乐化,必须剪掉。”他说,“我不想让这部电影沾上一丁点儿好莱坞气息。”

九

1993年11月30日,《辛德勒的名单》首映式在美国华盛顿举行。没有红毯,没有争奇斗艳的晚礼服,没有映后派对,就连克林顿总统夫妇莅临,也免去了一众明星列队欢迎的仪式。

在放映结束的一刻,观众不知该鼓掌还是静默,而掌声一俟响起便立刻爆发,成为经久不息的狂潮,克林顿呼吁所有人都去看看这部影片。

“这是一部非常、非常好的电影,”在米拉·菲佛伯格看来,讨论编剧、导演、情节、演技等等没有任何意义。

这是她的故事、她丈夫的故事,所有其他一千二百多名辛德勒犹太人和那个使他们得以幸存的德国人的故事,而这个令人匪夷所思却千真万确发生过的故事,从此将广传天下,这才是最最重要的。

“29块银幕,斯蒂文告诉我的,”菲佛伯格说,这是首映的银幕数,“很快会变成29的成千上万倍!”

这位老人周身焕发着喜悦的光彩。

一直以来他背负着各种流言猜忌,有人说他这么做不过是为圈钱发财,但在为辛德勒书碑立传的几十年里,菲佛伯格曾几度陷入经济危机,甚至险些破产。

而今天,他多年前在比弗利山定居时立下的宏愿终成正果。

随后的几个月里,《辛德勒的名单》先后在美国纽约、英国伦敦、奥地利维也纳、德国法兰克福和以色列特拉维夫等地首映。

在维也纳,由于刚刚发生过由新纳粹分子主使的邮包炸弹事件,首映气氛相当紧张。

奥地利年轻一代被影片反映的史实所震撼,“从小到大我们目之所及的媒介从未提及这些事情,父母也从不谈论那时的经历。”一位观众说,“原来奥地利也参与其中,这真令人震惊,我一直以为那都是德国人造的孽。”

德国是《辛德勒的名单》海外票房最高的国家,时任德国总统的里夏德·冯·魏茨泽克出席了在法兰克福举行的德国首映式,此外,约有580万德国人观看了影片。

与票房前景不被看好相反,《辛德勒的名单》不仅是当年十大卖座电影之一,更打破了当时二战题材电影票房纪录,而对斯皮尔伯格素来尖酸的影评界此番则献上诸多好评。

《纽约时报》说:“斯皮尔伯格改变了人们对大屠杀的看法,也改变了人们对他的看法。”犹太影评人莫底改·纽曼还将《辛德勒的名单》称为“斯皮尔伯格成人礼电影——从电影启蒙到心理成熟的里程碑”。

压倒性口碑让斯皮尔伯格扬眉吐气,《辛德勒的名单》横扫各大电影奖项,一路杀进奥斯卡。

1994年3月21日,《辛德勒的名单》在第66届奥斯卡金像奖颁奖礼上一举夺得最佳影片在内的七项大奖。

斯皮尔伯格也终于赢得迟来的最佳导演小金人,他在获奖感言中说:“如果没有一位名叫菲佛伯格的大屠杀幸存者就不会有这部电影,我欠他的太多太多。”

在颁奖礼后的晚宴上,以化名利奥伯德·佩吉在演职表上署名顾问的菲佛伯格抓起斯皮尔伯格手中的小金人,一面作势敲他脑袋一面喊道:“我说什么来着?我说什么来着?奥斯卡赢得了奥斯卡吧!”

十

2013年3月5日,《辛德勒的名单》发行了20周年纪念版蓝光碟。另据网站Europe-Cities.Com提供的数据,截至2006年,在世的辛德勒犹太人及其后裔已超过7000人。

“拍摄伊始我就强烈意识到,《辛德勒的名单》绝不仅仅关乎我个人的电影直觉与惯性思维,将从此改变我的人生。”

斯皮尔伯格说,二十年来,影片得到的广泛关注及其发挥的深远影响,更加坚定了他“以电影造福世界”的信念——

“影片生命力的持久延续,还有赖于人们接受、吸收它所传播的信息之后,能够真正行动起来、有所作为。”